Já numa versão de interpretação menos angustiante por parte do artista, temos a obra sem a presença do traidor, que aqui é substituído pela ruptura audaciosa do tabu abissal que representa discórdia entre os ‘estudados’: a inclusão nefanda de Kixowmá, uma ‘quenga’ sem prumo, cujo rumo fora desfigurado de perdição para a consagração, feito a epopeia de Maria Madalena.

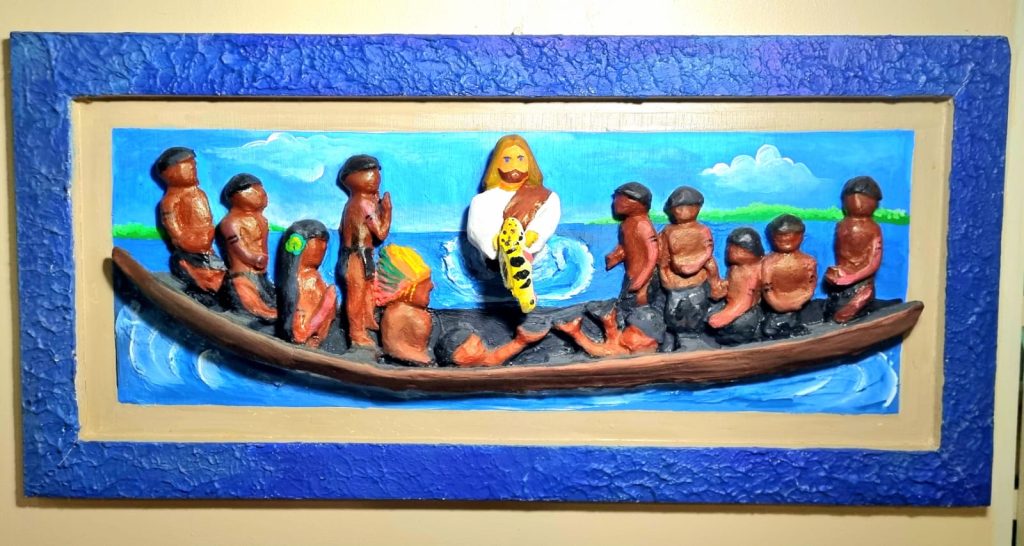

Quebrar tabus, dilacerar cânones e mutilar dogmas sempre será uma atitude perigosa. Mas, da arte ainda é possível se extrair a coragem que falta em outras competências humanas, que alegam existirem para a promoção da liberdade do homem. Nesse particular, acho que Leonardo da Vinci talvez nem ficaria assim tão irascível com a tradução selvática de sua aclamada obra “A Última Ceia”, exemplar tribal que eu contemplei em uma das nossas incursões lá pelo “Mirante do Poeta II”, casa aconchegante do meu amigo poeta Elpídio Nunes (meu confrade de Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia – ALCAMA), e da Dona Maria Colares, sua graciosa e gentil consorte. Eu realmente pude me deslumbrar com a presença de uma obra magnífica, que mesmo impregnada de simplicidade e despojamento tecnológico, é extraordinariamente provocativa.

Refiro-me à obra “O Sagrado Banquete Hixkaryana”, de “Preto da China”, artista barreirinhense, conterrâneo do poeta Elpídio Nunes. O clássico “Santo Graal”, cujo esplendor apregoado há milênios, com o tradicional feitio de cálice reluzente, cegante e aurífero, não perderia o seu valor nessa canoa, mas também não apagaria a luz desse encontro humilde e lindo. E se não tinham por lá a taça de ouro, tinham a cuia de coité, ou as tigelas de yapo. Não tendo o bolo de tâmaras e os pães asmos, tinham o cará-roxo cozido e o tucumã. Na ausência da carne de cordeiro, tinham o tucunaré, pitiú e deleitoso, assado no moquém, e na falta do vinho aromatizado, haveria de se ter pupunha e vinho de cupuaçu.

E não apenas os elementos alimentares foram substituídos providencialmente nesse contexto amazônico feérico, como também os próprios aprendizes que integravam o discipulado do grande mestre do amor. No caso: Pedro pelo cacique Dhyurá, João por Teñapang, Tiago (de Zebedeu) por Kauãnhi, Tiago (de Alfeu) por Piatã, André por Yakekãn, Mateus por Enarê, Bartolomeu por Apuxanã, Simão Zelote por Ibuíra, Felipe por Têkuára, Tomé por Gurinhén e Judas Tadeu por Ibacém. Já numa versão de interpretação menos angustiante por parte do artista, vemos a obra sem a presença do traidor, que aqui é substituído pela ruptura audaciosa do tabu abissal que representa discórdia entre os ‘estudados’: a inclusão nefanda de Kixowmá, uma ‘quenga’ sem prumo, cujo rumo fora desfigurado de perdição para a consagração, feito a epopeia de Maria Madalena. Mas seja como for, há de se pensar na mulher índia – que também come com as mãos – como uma figuração de amor e perdão divinos, dando lugar à lealdade e à conversão.

Não estou aqui para criticar a filofobia ‘desamável’ dos conservadores radicais, que detestam mudanças engendradas sobre suas rígidas moralidades, mas escrevo essas parcas linhas para dirimir as dúvidas do meu coração – e talvez do seu –, enquanto escritor, amazônida, homem poeta, acerca do que é o amor cristão em sua plenitude, assim como pensamos e fomos ensinados; e também para afirmar que amor não tem medo, pois o medo é um pré-requisito para a aflição e para o preconceito. “Preto da China” foi felicíssimo ao conceber, ausente de medos, “O Sagrado Banquete Hixkaryana”, e mais venturoso e afortunado ainda foi Elpídio Nunes – poeta nobilíssimo e de grandeza e talento atípicos –, ao adquirir e manter sob sua guarda tão valiosa e rara obra, erigindo de luz sacrossanta a sua casa, denominada de “O Mirante do Poeta II”, e acometendo de inveja este escriba cabocão aqui.

O artista deve sim ser livre, como o foi “Preto da China”, ao exercer o seu mister de ‘condenado à liberdade’, tendo apenas os meandros da lei como os olheiros dessa essência de ser livre. Me ocorreu, assim, Sartre, o ‘padroeiro-mor’ da liberdade irrestrita. E livre como sou, minhas certezas não se “misgalham” acerca dos pormenores daquele acontecimento sublime que foi a “Santa Ceia”, onde o “Pão da Vida” contagiou de amor imenso aqueles que o rodeavam (e também a posteridade). O que sei, é que talheres são só instrumentos, cálices são meros simbolismos, túnicas são somente panos, toalhas são apenas adornos… O Deus que se senta à mesa para cear com os sarracenos, e que caminha abraçado aos pontífices, é o mesmo que come com as mãos dentro da igara, no “meião” do Andirá ou na beirada do Negro. E Ele é índio, e Ele, verdadeiramente, é imortal. Feliz o Silogeu que O acolhe em cadeira honorífica, e que O adora nos encontros, confrarias e saraus. Viva “O Sagrado Banquete Hixkaryana”! Viva a liberdade!

Da Redação: Paulo Queiroz